彦坂塾+糸崎公朗主催・非人称芸術博士課程 6月21日(土)予告

気軽に勉強をしようよ。 ふるって、ご参加ください。

■次回の告知です。

■糸崎公朗による 岡本太郎批判(全5回のうち4回目、もうすぐ終わります、)

敗戦と岡本太郎の新伝統主義/フォーマルな伝統の喪失

時間:10:00〜12:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 糸崎公朗のツギラマ写真入門講座

(2回連続講座、一括でお願いします)

写真の限界を超える写真としてのツギラマを、糸崎公朗先生と一緒に作ってみませんか?

時間:13:00〜15:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

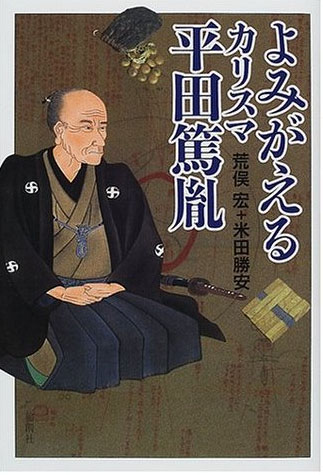

■ 第2回平田篤胤研究会

テキスト:荒俣 宏 ・米田 勝安 (著)『よみがえるカリスマ平田篤胤』

(参加希望者は、テキストのご購入をお願いします。)

時間:15:30〜17:30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 「彦坂塾」第14回人類史700万年の芸術鑑賞会: バロック芸術

バロック→ロマン主義→象徴主義と運動していく反古典主義の流れ。 古典主義(≒フォーマリズム)の流れと、反古典主義(≒アンチ・フォーマリズム)のダイナミックな弁証法がヨーロッパ芸術を作っていきます。

政治的に言えば2大政党制のようなものですが、こういう政治体制をとれない日本では、こうした弁証法的な芸術論の形成が困難なのです。

付録です。

この授業の中で、フォートリエの作品の芸術分析もやります。

時間:18:00〜19:30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 「彦坂塾」グットティスト 味の鑑賞会 第4回 白米

時間: 味を見分けというのは、芸術判断の、大きな指標です。

食べることと、芸術を鑑賞することは、実は繋がっているのです。

ですから良い趣味をグット・テイスト、悪い趣味をバット・テイストといいます。18世紀の貴族たちが、海外に拡大した植民地から、珍しい食べ物が入ってきて、それを食べて、美味しいか、不味いかを議論したのです。

それが芸術の趣味判断の始まりになります。

つまり食べ慣れない食べ物を、食べて、美味しいか不味いかを判断するのです。こういう冒険の出来ない人には、芸術は分かりません。

実は、日本人は、自分の口に合わないものを食べたがらない、保守的な人が多くいます。

こういう人は、芸術は分かりません。

つまり芸術の分からない人と言うのは、単にアートだけの問題では無くて、好奇心に欠けていて、人間としての不完全さを示しているのです。

重要な事は、食べ慣れないものを食べて、判断すること!

好き嫌いのある人は、トータルな芸術判断は出来ないと言えます。

肉を食べられない人というのは、芸術の多様性を理解できません。

ネギを食べられない人というのは、複雑な芸術を理解できません。

朝鮮料理を食べられないという人は、高度な芸術を理解できないかも知れません。

美味しいものに、それなりに執着しない人は、芸術を追いかけられないと思います。

美術作品を、分かりたければ、まず、食べることに真剣になることです。

食べることに真剣になり、味を覚えることが大切です。

食べることに真剣になれない人は、生きる事にも真剣になれない。

こういう人は、芸術にも真剣になれない。

好き嫌いを無くすことです。

それは努力です。

不愉快な事に耐えて、嫌いなものを食べる。

こういう努力がいります。努力をする事です。

こうやって、感性を鍛える。

そうすれば、芸術も分かるようになる。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の芸術は実に多層的存在で、そして低級から高度なものまで、多様なものなのです。

食べることに興味を持ち、オイシイものも不味いものも味わい。

そしてその差を区別できる感覚と知性を鍛えることは、芸術の趣味判断に重要なのです。

この鑑賞会は、いわゆるグルメの会ではありません。

つまり、高額を払う、グルメにおける味覚の享楽ではありません。

現在の高度消費社会の中での、低価格の味覚から、美味しいと言えるが低価格な食べ物を、学問として追求します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【今後の予定】

【第一次】

第一回 コーラ

第2回 薩摩揚げ

第3回 食パン

・・・・・・・・・・・・・・・・

第⒋回 白米

第5回 ケーキ

第6回 ハム

第7回 せんべい

第8回ブドウジュース

第9回はんぺん

第10回自家製パン(ドイツパン他)

・・・・・・・・・・・・・・・・