人格と光配列

私が認識間違いをしていたのは、人間は動物に備わっているべき本能のほとんど失っていて、その本能に取って代わる行動プログラムを言語によって構築するのだと思っていたのだが、それは反面は妥当性があるものの、実際の人間には本能的な「動物言語」の多くが備わり、日頃からそれを多用しているのだ。

ところで、ギブソンが述べるように、絵画が光配列による情報を描いたものだとすれば、芸術とは光配列による情報の一種に他ならない。芸術ではない絵画作品には、光配列による芸術としての情報が含まれていない。芸術作品には光配列による芸術としての情報が含まれている。

人間の人格は、光配列による情報に変換されて表現される。「芸術の何たるか」を備えた人の絵画表現には、光配列による芸術としての情報が表現される。

人格そのものは光配列ではないが、人が絵を描いた際に、その人の人格が光配列による情報に変換される。その情報に、芸術が含まれる場合と、芸術が含まれない場合とがある。

光配列は、たかだか光配列でしかない。絵画とは限られた面積の範囲内の光配列でしかない。しかし、光配列は実に多様な種類の膨大な量の情報を含んでいる。その人が描いた絵画作品にも、その人が撮った写真にも、その人自身の全人格が光配列による情報となって現れているのである。

芸術とは「芸術」という言語であり、「芸術」という言語は、作品中に表現された光配列による芸術としての情報に対応している。

しかし「芸術」という言語と、光配列による芸術としての情報が、人によっては対応しない。その日の人格に「芸術」が備わっていなければ、「芸術」というシニフィアン(記号表現)は、芸術のシニフィエ(意味内容)に結び付くことがない。

ここでシニフィアンとシニフィエが逆転するのだが、芸術が光配列そのものだとすれば、芸術とは極めて具体的なシニフィアンとして存在する。あるいは芸術とは極めて繊細なシニフィアンとして、光配列の中に現れている。それは人間の人格および精神の変換形態である。

鬱の克服

思い出したのだが、これはだいぶ以前にTwitterに書いたことだが、私は極度の鬱病を患っている。いや一般常識で言えば私は鬱病ではなく、医者もそのように診断しないだろうと思われる。鬱病と言うのはもっと酷い症状を指しているのだと言う意見も最もである。

しかしそんな世間の言うこととは関係なく、私ははっきりと鬱を患っていて、これは何としても克服しなければならないのである。鬱を鬱として自覚しなければ鬱を克服し治療することはできない。「あなたのような程度は全く鬱病とは関係ない」と言われようと、それこそ関係ないのである。

鬱病だと診断されるレベルに達しない人の中に、かなりの割合で私のように鬱を患っている人はいるのではないかと思う。それは程度の問題であり、質としては確かに鬱を患っている。医者にかかる程度とは言えなくとも、克服すべき鬱は確かに人それぞれに存在し、それは鬱病だと自覚し克服せねばならない

そもそも私の見たところ、現代日本人の殆どが鬱を患っているように思えるのであり、私自身も例外ではないのである。例えば街を歩く人々の顔を見ても、電車に乗っている人々の顔を見ても、大抵が意識レベル、気力レベルが低下した顔をしているように思える。

つまり世の中のほぼ全員が鬱病だと、その状態が「標準」となりその層から「鬱病」の概念が無くなり、さらに病的程度の高い層に対してのみ「鬱病」の概念が適用されるようになる。

こうなると実に鬱病を克服した人間の方が「異常」であると言えるかもしれない。そもそも人はなぜ鬱病になるのか?現代という複雑怪奇な時代が人間にとって「不自然」であり、そのような環境で鬱を発病するのは自然で当たり前な事であり、それを克服するのもまた「不自然」な行為と言えるかも知れない。

だが私としてはそれがどれだけ「不自然」で「反自然」的であっても、自らの鬱病は鬱病として自覚して、何としてもこれを克服しなければならない。それには「反自然」的に決断し「不自然」に行動しなければならない。

そもそも芸術は「反自然」的認識から生じた「不自然」な行為であり、自然的な認識から生じた自然的行動から芸術は生じ得ないのである。

イヌと言語

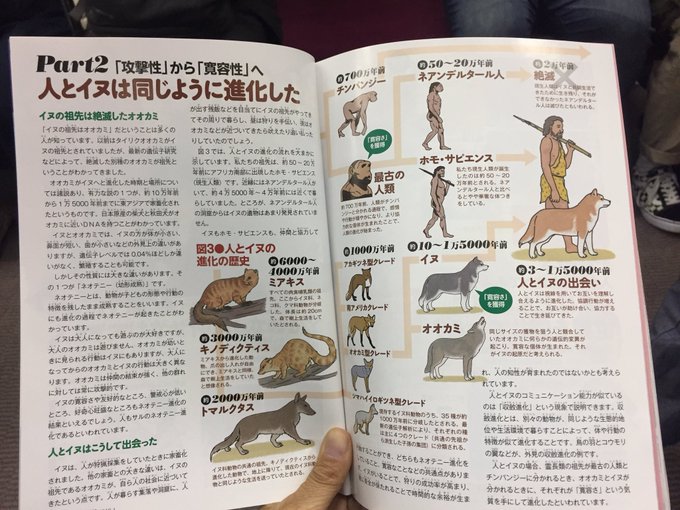

発売中の『子供の科学』2018年1月号は「イヌ特集」だが、その中に「イヌはオオカミのネオテニーである」と言う説が紹介されていて衝撃を受けたのだが、言われてみれば確かにその通りだと思える。

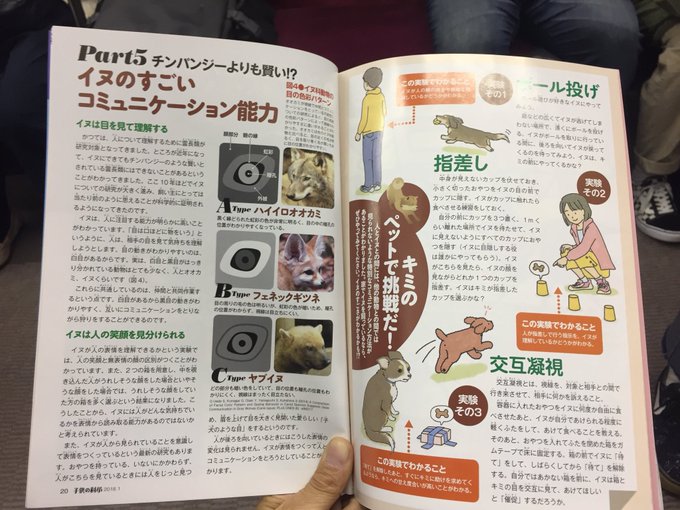

同じく『子供の科学』のイヌ特集だが、温血動物で目に「白目」がはっきり表れているのは人間、オオカミ、イヌくらいで、これらの動物は「白目」の表れ方で感情などを表現し、コミュニケーションする。

「犬」「ネオテニー」で検索してヒットしたこのページも面白い。これで分かるのはイヌにもオオカミにも本能的に「言語」が備わっており、その「本能的な言語」は人間と共通のものだ、ということである。

https://s-solidgold.com/faq/archives/685

動物にも「言語」は存在する。それは先ほどリンクした記事で明らかなように、イヌにもイヌの言語が存在する。イヌの言語は本能的に備わっているものであり、かつ子イヌは大人のイヌが使っている言語を理解できない。

そして、ネオテニーとしての性質が強い犬種は、成犬になっても「大人のイヌの言語=オオカミ語」を理解することが出来ず、時として他のイヌとコミュニケーションが取れずにトラブルを起こす。

しかし子犬にも子犬の言語が備わっていて、だから親や兄弟など他の犬とコミュニケーションできるし、人間とも通じ合うことが出来る。

「生物言語」はおそらく生物進化と共に進化し、温血動物で頂点に達し、その先にヒトの言語が生じたと考えられる。

例えば、チョウやガの「目玉模様」も、「生物言語」であると考えられるかもしれない。植物の実が赤くなるのも、鳥類などの動物に対し「食べごろである」というサインであることを考えれば、これも「生物言語」である。人間が甘いリンゴを味わうのも、その「甘さ」が生物言語となっているのである。

「言語とは何か?」を考える上で、「人間だけが言語を使用する」という前提から完全に脱却する必要がある。「人間になぜ人間に固有の言語が使えるのか?」はその前提に全生物に共通の「生物言語」が存在するからである。

「生物言語」は全生物に共通するとは言っても、生物進化と共に「生物言語」も進化したのであり、生物種によって、つまり進化の過程によって、使用する「生物言語」の範囲は異なっている。

私は実は犬と戯れたり、小さな子供と戯れたりするのが苦手なのだが、それは私の中で「生物言語」のある部分が失われてしまっていることの現れだと言えるかもしれない。

コンラート・ローレンツ先生も『ソロモンの指輪』の中で、犬を引き合いに出して、「人間は動物ガ備える多くの自然言語を失って、そのかわりに人間独自の言語を構築して認識やコミニュケーションしている」(意訳)と述べている。

またフロイト先生も『精神分析学入門』の中で、「原始時代の人間の言語は語彙が少なく単純で、それを身振り手振りや表情で補っていたであろう」と言うように述べている。

人間は人間としての言語を発達させるにつれて、生物としての人間に備わっていた「生物言語」の多くを失っていった。しかし、どんな人間も「生物言語」の全てを失ったわけではない。また「生物言語」の失い方も、「人間言語」の習得度合いに関連して、個人差がある筈である。

だいぶ以前だが、NHKテレビの科学番組で、小学生を使ったコミニュケーションの実験が行われるのを見た。初対面同士の子供を数人ずつ二つのグループに分け、一つは全員にマスクをさせ喋らないようにさせ、もう一つは全員にサングラスをさせお喋りを自由にさせる、というものであった。…

その結果は、マスクをしておしゃべり禁止のグループは、初対面同士で自己紹介も出来ず、互いの名前も知らないままでいたものの、お互い目配せなどしながら、また感情を読み取りあって、仲良くなって鬼ごっこなどして遊ぶようになった。

一方でサングラスでお互いの目を隠し、おしゃべり自由にしたグループは、お互いに自己紹介してコミュニケーションを始めたものの、どうも他人行儀でぎこちないまま、いまひとつ打ち解け合うことなく終わってしまった。

NHKテレビのこの実験の結果は、「目は口ほどに物を言う」が証明されたと言うか、われわれ人間は「言葉」共に、目配せをはじめとする「非言語的」な方法を併用しながらコミュニケーションを行なっている事が証明されたのである。

しかしこの場合の「非言語的」コミュニケーションとは、人間に特有の言語とは異なる、生物に普遍的に共通する「生物言語」の一部だと考えることができる。『子供の科学』誌の特集にあるように、犬と人間は共通して「白目」の表情でお互いにコミュニケーションする。

「白目」が見えない温血動物である例えばオウムは、全身の身振りによって感情表現するが、それが人間であるわれわれに通じると言うことは、その身振り自体が人間を含む生物に共通の「生物言語」であり、それは学習によらず本能的に備わっているのである。

寛容と現代アート

現代アートを理解するには寛容さが必要であり、何故なら現代アートは基本的にどのような対象をどのような方法に表現するのも許されるからである。

現代アートが一般に分かりにくいとされるのは、理解に寛容さを必要とするから。多くの人は自らの常識に閉じこもって不寛容な態度でアートに接している。

現代アートは何をどう表現するかは(犯罪にならない限り)制約なく全く自由であり、だからこそそれを評価する側には寛容さが要求される。実に、自由と寛容とは対になっているのである。つまり自由は寛容さによってのみ保証される。自由とは自由を許す寛容に他ならない。

自由とは自分自身が自由に振る舞うことではなく、他人の自由に寛容であり、他人の自由に対し理解を示すことである。

他人の自由に不寛容な人は、自分の自由に対する他人の不寛容さを許している、と言う意味において自分の自由を制限してしまっている。

自分の自由を主張する一方で、他人の自由を許さない態度は矛盾している。自由の主張とは、つまりは自由の許しを他人に乞うているのである。

他人の自由に不寛容な人は、自分の好みや常識という狭い範囲に囚われている、という意味で自由ではない。他人の自由に寛容で理解を示すことにより、自分の自由度を広げることができる。

寛容さとは何か?現代アートにおける寛容さとは、全ての作品を一律に優れていると評価することではない。現代アートの各作品の優劣を判断する前提として、寛容さが必要となるのである。

現代アートの作品はかつてないほど多様であり、そのように多様な作品の優劣を判断するのは、常識的感性では難しい。何故なら常識は、基本的に不寛容なところがあるからである。

常識は、常識と非常識とを分けるという点において不寛容である。だから、常識を打ち破りながら発展しようとする現代アートを、常識で理解しようとするのは難しいのである。

常識は不寛容である、ということは古代ギリシャのソクラテスも、古代インドの初期仏典も、古代中国の老子や孔子も指摘している。常識の不寛容さに抗する営みが哲学であり、アートであり、だからアートを理解しようとする者は常識に抗して寛容であろうとしなければならないのである。

常識が不寛容であるならば、寛容なのは学問である。何故なら常識の対極に学問があるからである。ソクラテスの裁判とは常識的な不寛容と、学問的な寛容さの争いなのである。

寛容と判断力

これまでの私は「寛容」の心が足りていなかったのかも知れない。物事の「優劣」を判断する上でも、寛容の心は必要である。なぜなら不寛容である場合、物事を本質的な優劣で判断する以前に、自分の乏しい経験からくる「好き・嫌い」「分かる・分からない」で判断してしまうからである。

寛容とは、対象物に対して「良い点」を必ず見つけ出して褒めることである。私の場合も、1日のワークショップでは参加者作品に対し必ず良い点を見つけ出して褒めているが、決して嘘を付いているわけではない。これをすべての芸術作品に対して実行すること。

人はそれぞれに「つもり」が違っていて、自分の「つもり」と違うからといってそれを否定するのではなく、自分とは異なる人それぞれの「つもり」を理解することで、それに沿った「良い点」を見つけ出して認めることができる。これがひとつ「寛容」と言うことである。

つまり大抵の人は、例え悪い結果がもたらされようとも、いや犯罪的なエゴイズムであったとしても、本人の「つもり」としては「良い事をしようとしたつもり」でいたのであり、だからその人の「悪い面」よりも「良い面」を見つけて評価する方が、分析的に物事を見ることができるのである。

持つ者と持たざる者

慢心はなぜ生じるのか?それは一つには「自分の持ち物」を「自分」と混同することによって生じる。人は「持ち物」において平等ではなく「持つ者」と「持たざる者」に分かれており、「持つ者」である自分が「持たざる者」である他者と比較することによって、慢心が生じる。

「持ち物」とは何か?例えば豪邸に住んでいるとか、高級車に乗っているとか、そのような「持ち物」を「自分」と取り違え慢心する人は愚かだが、そのことは多くの人にとって分かりやすい。いくら金を持っていても、その「持ち物」自体が「自分」ではないことも明白である。

「物」である「持ち物」が「自分」ではない事は、多くの人にも分かるはずである。では「物」ではない「持ち物」の場合はどうだろうか?例えば自分が苦労して勉強して蓄えた知識とか、数々の苦難にも関わらずそれを乗り越えてきた経験であるとか、長年の修行によって身につけた様々な技であるとか。

そのような非物質的で精神的な「持ち物」は果たして「自分」なのか? 実は非物質的な持ち物は、物質的な持ち物と同様に「持つ者」と「持たざる者」に分かれるのである。そして「持つ者」が「持たざる者」に対して慢心し得るという点でも、全く同様なのである。

人は誰でも赤ん坊という「無」の状態で生まれ、物質的なものも、非物質的なものも、さまざまな「持ちもの」人それぞれにを貯め込みながら大人になり、そこであらゆる意味で「持つ者」と「持たざる者」に分かれて行く。

そして人は誰でも死ぬときは、物質的な持ちものも、非物質的な持ちものも、全てまとめて手放さなければならない。つまり全ては他からの「借りもの」に過ぎないのである。

結局、「学ぶ」と言うのは「他者」から学ぶのであって、そうして自分が他者から学んで取得した知識も経験も技も精神性の高さも人格力も、自分が死ぬときは全て消え去ってしまう。つまりそれは他者からの「借り物」に過ぎないのではないか?だから死に際しては全て他者へと返却されるのである。

いや人が本質的に他者から学ぶのだとすれば、自分自身も他者に対して何らかの「学び」を常に与えているのであり、人は他人に常に何かを借りながら、常に返済し続けているのであり、死の際には全てが返却し終えている、と言えるかもしれない。

いずれにしろ、非物質的で精神的な「持ちもの」も含めて全ては「借りもの」であると「自分」切り離すことで、「持つ者」が「持たざる者」に対する慢心を起こすことは無くなる。

つまり、いかなる愚かな人に対しても、自分が慢心を起こすことが無くなる。精神的に貧しい人は「持たざる者」で、精神的に豊かな人は「持つ者」で、そのように人が分かれるのは必然ではあるが究極的には「理由がない」のであり、理由がないことに対し慢心が起きることも無いのである。

現在の私は、出来るだけ非物質的で精神的な「持ちもの」を増やそうとしているが、それは以前の自分が「持ちもの」を増やそうとしなかったことに対する後悔と反省があるからである。しかし私の「出来るだけ」には限界があるし、上には上がいるのも当然である。

なぜ以前の私は「持ちもの」を増やそうと思っていなかったのに、今はそれを後悔して「持ちもの」を増やそうとするのか?と言えば、究極的には「理由が無い」のである。人の欲望は理由もなく人それぞれで、理由もなく気まぐれに変化する。

だから物であっても、お金であっても、社会的な地位や名声であっても、非物質的な知識や精神性であっても、人間はどうしても「持つ者」と「持たざる者」に分かれるのであり、その分布が存在する。そこにいかなる慢心が起きる余地もなく、ただその様を観察し認識するのみであると言える。

これはあくまで一般論であって個々の事例はまた別だと言う前提ではあるが、東日本大震災に伴う原発事故について、福島県内の浜通りと中通りの被害に遭った世帯は東京電力から多額の補償金を得ているのに対し、風評被害を受けた会津の人々は補償金を突っぱねて耐え凌いだという話を地元の方から伺った。

また能登半島は、首都圏から離れた半島で、平地も多いことから原発を建てるのに最高の立地条件で、にも関わらず地元の人々は一致団結して原発を一基たりとも建造させなかった。つまり会津の人も能登の人も、地元意識が強く誇り高い人々は電力会社からのお金を受け取らず突っぱねている。

しかし、会津の人も能登の人も、誇りを持っている人は、どのようにしてか誇りを「得ている」。それは東京電力から補償金を「得ている」人と比較して、何ものかを「得ている」と言う点において同じなのである。

人は自分が「得たもの」によって変わってしまうのも事実だが、「得たもの」は「得たもの」であり「自分」とは切り離さなければならない。それでは「自分」とは何か?「持ちもの」によって変化し、時に慢心を起こし得るものが「自分」だと言えるかもしれない。